本周,如果不是福建南平市人民检察院助理检察员任建平爱子心切,媒体恐怕不会想到要梳理一下高考加分制度的前世今生,我们也就无缘得见各地五花八门的高考加分制度,是如何继承了子承父荫的传统。

据《中国青年报》报道,任建平一年多前得知见义勇为者子女高考可获加分后,便将他2003年水中救人一事向当地公安机关申报见义勇为行为。因未获认定,任建平将南平市公安局延平分局告上法庭。

没有人以道德来追问或嘲笑任建平的较真。他3年前勇救落水妇女,确实令人敬佩。相比种种不堪的“为子求分”手段,任建平算得上光明磊落——通过法律途径,公开求证自己是否能享受子女高考加分优惠政策。

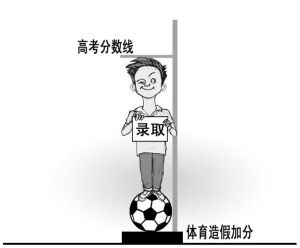

“高考加分”是对高考制度的修补,还是破坏?一直以来,舆论不一。一个比较被大家认同的观点是,只要加分政策公平、加分过程公正,高考加分制度还是可以接受的。

“见义勇为者子女高考可加分”公平吗?

早两年,北京、四川、江苏等地就实行了“获见义勇为称号的考生高考加20分”的政策,引起广泛争议。但这分数到底还是考生自己见义勇为“挣”来的,但“见义勇为者子女高考可加分”则不同,它完全和考生不相干,只在于考生父母有没有做英雄的运气和勇气。

在教育部规定烈士、归侨、少数民族子女高考可加分政策外,地方还有很多变通政策,比如,引进的高端人才子女高考可加分;省级优秀专家子女高考可加分;教师子女报考师范类院校高考可加分;抗非典英雄子女高考可加分;省级或全国劳模子女高考可加分……

尽管相信“龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞”的大有人在,但在公共政策制定上,我们早已杜绝了“血统论”,究竟是什么原因,促使地方政府出台这样子承父荫的政策呢?

这和高考加分政策社会管理工具化有关。一些高考加分政策并非旨在维护高考制度公平,而是为了促进行业、部门管理——福建省见义勇为基金会副会长李建生表示,“从目前治安形势来看,正常有限的物质奖励,不会激起更多的人来见义勇为。既然那么多烈士子女、少数民族、归国华侨的子女高考可以加分,那么多体育特长生可以加分,为什么见义勇为者子女就不可以加20分?”

有人很沾沾自喜——“高考加分”政策之下,吸引了多少人才,涌现了多少见义勇为英雄,农村计划生育推进多么顺利,连报考外地高校的学生也多起来了啊……

但是,除了行业、部门年终统计报表上的数字好看些外,实在看不出这“喜”从何来。是社会管理制度创新了吗?把“高考加分”这一特殊的公共教育政策,变身为行业部门的私权力,非但不是管理制度创新,还破坏了公共教育政策的权威性、公平性,使公共教育政策成为孕育行业腐败的温床。

把道德明码标价贱卖,是“高考加分”私权化最让人痛心的结果。曾经做好事不留名的任建平,要通过法律讨公道,正是被“见义勇为子女高考加分”政策所推逼,要把义举的“报酬”要回来。

眼下,“高考加分”私权化不仅没有被遏制,反有泛滥之势。《中国青年报》报道说,地方制定的高考加分项目涉及科协、体育、外事、民委、计划生育、残联、公安、民政、工会等10多个部门和单位,许多行业或部门纷纷通过关系找教育部门要求出台加分政策,加分项目越来越多。

如果有一天,有地方政府为推进慈善事业发展,出台“为慈善事业作出巨大贡献者子女高考可加分政策”,我们将会看到什么结果?一种可能的情形就是,慈善捐赠数额越大,高考加分就越高。如此,花钱买分数可真是合理又合法了。真要出现这样的情况,我们除了感慨出台该政策的地方管理者黔驴技穷,除了郁闷分数面前不再人人平等,还能说什么?